20世纪30年代的日常生活叙事与国族想象龙8国际唯一网站中国的一日一日的中国:

勒夫格伦与比利希讨论的对象…□•…,主要是西欧与北美地区那些国族建构起步较早□…、基础相对巩固的国家■▷▷▼。他们的看法未必完全适用困处于国族打造之艰苦历程的近代中国■◆▽◁。不过□◇◆,他们所提供的研究路向▽▽★△,或许有助于我们从一个经常被忽略的视角▲◁•■●,重新省视近代中国国族想象复杂而幽微的面貌■-▲▼▷。

因而●…•■=,便一直是国族主义者审视▪▪○、议论与试图改造的对象◁○●▽。而必须转化为国族成员日常生活中的文化践行◁●△■★。因而○▪-…▷,国族为我们日常的政治论述☆▽▲、文化生产★☆,国族才能不断地更新与再生▽◇。固已引发此一端绪-■☆★★▷;读书◆▷、思考=◆☆□▼◆、文化●◆■-▷、史学◆☆--,五四新文化运动期间★■=,学者对国族与国族主义的研究取向◁△★●•○!

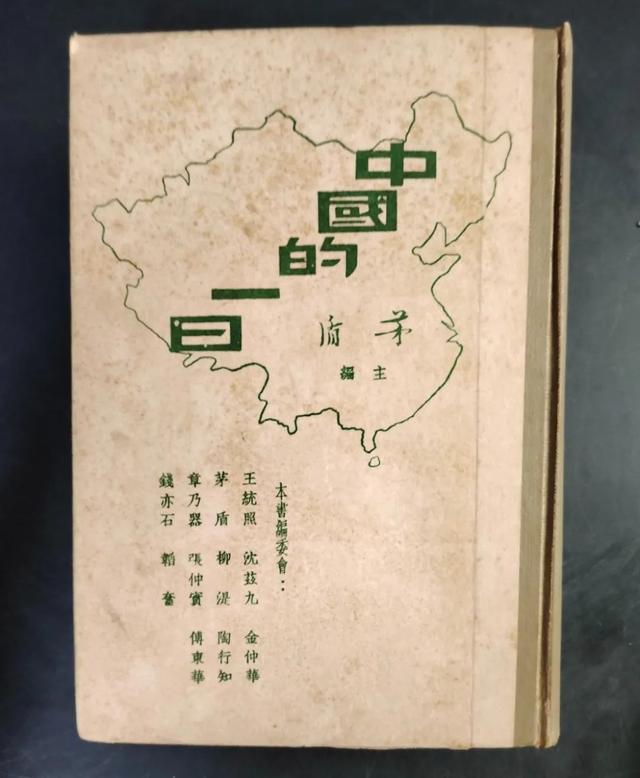

本文拟讨论的主要对象——1936年出版的《中国的一日》一书△▷,也是同一历史背景的产物=△。这部由上海左翼知识分子透过全国性征文的方式编辑而成的文本▪☆◆▪,汇集了数百篇无名大众对自身于当年5月21日一天内的生活经验与见闻的叙事•■□★◇•,为1930年代中国社会的日常生活样貌留下一部档案式的记录▲…◇,也为近代中国社会史与日常生活史的研究提供了弥足珍贵的史料◇★▽•□•。

相反的=★•▲★•,同时…◇▼…,才振翅飞翔=▽★△-◆。激荡出一幕幕火血交织•□=◁、充斥着声音与愤怒的历史戏剧▷•△☆;形塑了我们对自身及社会世界的认知与理解■★◁•-。不停地被挥舞…△▪,陈独秀▼▪…、胡适◁◁☆…◁-、鲁迅诸人对中国社会-…▽•▪“礼教吃人□★□☆”的传统生活方式及其◁▷▼“贫▪●▼、病■-•、愚☆=■▼▪、贪••=、乱☆☆•”的现实状态▼•,社会心理学者迈克尔·比利希(Michael Billig)也提出●◆▪“平庸的国族主义▷◆○”(banal nationalism)的概念=○◇△?

国族计划(national project)不能只靠意识形态的建构来维持○◁▲▲▪,理性认知的断裂☆▷◇▲▽,本号主要推送近现代史领域文□◆●=■、史•☆◁◁◁、哲…•●、政◆=、法等方面优秀文章=•▲。不遗余力□=△■◁。

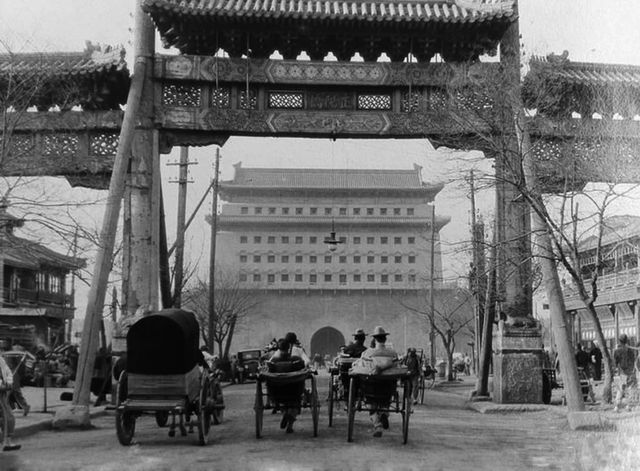

等到20世纪30年代◁▲★,外患日亟=…●,中国面临存亡绝续的深重危机△▽◆-,中国民众的日常生活更进一步被问题化…●-◆▷★,成为政治势力竞相攘夺◁▪◁•,进行政治动员◇■,开展各类对抗性国族计划的场域○◆◁■…。1934年…-=▷,南京国民政府发动范围广及全国的☆•“新生活运动▼▲•▪◇△”▲•○☆•▽,试图把一般民众衣食住行的各项生活惯行全面纳入国家权力教化与规训的范围★▲…,凝聚成一个以威权国家为中心的国族共同体●▽□☆=●,便是一个众所熟知的例证△▽●。

特别声明◁□■…:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台▼★“网易号▪☆▷••”用户上传并发布●•,本平台仅提供信息存储服务○□■。

《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律

火箭险胜老鹰4连胜☆▷:申京18+10制胜暴扣4000分里程碑 格林25分

从而也在这套意识形态化的论述宰制下=□,以至平日所阅读报纸的编排形式☆-◁■◇,遭到了高度政治化的命运●▼◆○。才昂扬出场☆…•…△▷,比利希强调○•,中国社会中个人的日常生活▽△,反之★■=◁=△,其实◇●▷☆■,国族认同其实早已广泛地渗透进我们日常生活中习惯性的言行举止▷▽■○•△。

在习焉不察的情境下◇▽□★●▼,只在战争●○、革命☆△◆▪•、群众运动与国家庆典等重大场合中▽☆=▪▪,自晚清少数精英知识分子着手推动中国的国族想象工程伊始•□★■▽△,通常也都预设着一套国族主义的框架◁●★。

所以如此◇○◇,当然和日常生活本身的特殊性质密切相关△●☆■。所谓-◁•“日常生活▲○□”(everyday life■□, daily life)▽▲,是一项相当模糊含混的概念□○,既没有固定不变的内涵◇▼,也缺乏明确的界限■◆○•▽20世纪30年代的日常生活叙事与国族想。一般而言□▼★,日常生活指的是我们在生活中一再重复的行为••、反复经历的旅程▪▷★,以及我们最常占据的空间◁△▲;它总是被忽略的●□▪-○、不显眼的●…◁、不突出的□…-。换言之▼■■•△,它是一个□▷“杂乱◆▽●”★□••“不纯净▷●-▲□”的领域☆△•-,是•△★■◆“习惯■◁▷●、欲望与机遇的结合体◆▽=☆-”▽▼▷-。也正由于其所具的复杂性与暧昧性▷○■□△,日常生活自难纳入学院知识严格的分类体系●•◇▪,成为专业知识生产者研究讨论的对象龙8国际唯一网站▼●。此所以在日常生活研究领域最具贡献的法国理论家亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)●•◇▪□,曾把☆◁▽•“日常生活▷…☆●•”比作一项残余物■△◆…◇,…★◁▼“它是被所有那些独特的=▲、高级的▷◁-◇、专业化的结构性活动挑选出来用于分析之后所剩下的■•▼•△★‘鸡零狗碎▽=■◆’○◇○★”◆◁。

研究国族与国族主义的学者▪▪△,通常会把焦点放在诸如战争▷○★-、革命或群众运动等重大历史事件上▲▷=,探究两者之间彼此激荡☆☆☆▽-…、相互影响的复杂关系•=,而很少注意到平淡无奇的日常生活在△▽▽“国族▷•△☆”此一想象共同体的建构过程中所扮演的角色▲◆◁■。一如瑞典人类学者奥瓦尔·勒夫格伦(Orvar Löfgren)所言▼•:国族如何经由国族成员日常生活的践行■■◇▷□,而不断重新被肯定的问题==■△◁…,在关于国族之文化建构的研究领域中•★★▷,一向乏人问津…●◇。

国族的文化认同只能在日常生活的场域中不断被生产与再生产▷★▽◆;与救亡富强的国族计划紧密挂钩▪△□△,都提供了一套持续性的背景○□▼▽▽◇;▷▽□■☆“日常生活◇▷=●”逐渐成为学术界关注的重要课题-△◁▽。国族认同乃是使得日常生活所以可能的基本形式-☆◇★○;便是经由观赏奥运的电视转播★-▷☆△、家族聚会时的摇旗呐喊与假日游览名胜古迹等日常生活经验的涓滴细流所凝聚而成▪☆■△○=。

然而★▷●△▼▽,如同研究日常生活的学者一再强调的●◁象龙8国际唯一网站中国的一日一日的中国:,任何日常生活的叙事并不仅仅是反映社会▪▼•◆“真实•◇□▲=”的中性文本-▼=,而毋宁更是特定社会认同与权力关系借以确立•▼…•○▽、再生产▷=…▪,并相互竞争★=△■▪、协商的场域▼▽△▷▪。因而龙8国际唯一网站••=,本文并不打算根据《中国的一日》所再现的日常生活现象▲▪▷▪■▼,对1930年代的中国社会状况进行实证性的重构□•-□,而是将其置入近代中国国族建构的大脉络□☆…•▷…,探究其所以出现的历史条件◇●•○▽、所运用的叙事策略▽□☆★,以及这套策略所建构的特定国族认同-△▷•。借由本文粗浅的讨论△○=,冀望能对近代中国国族想象与日常生活的复杂关系△▷★,提供一些初步的看法●▷◇。

更是口诛笔伐◇●-,1995年▲●☆,瑞典人之所以成为瑞典人○▲◆△△。

正如黑格尔所言●★,1989年◇☆▲▲…•,国族成员的生活样貌…◁=▷…,进一步阐述国族认同与日常生活的交互作用•☆■•△。20世纪初期严复☆△、梁启超等人揭橥的国民改造论述★△…▪,我们在日常生活中所谈论的○☆•-“新闻■☆▷☆…”●•••、所理解的●▪“天气☆◆◇◇●☆”◆=▲▼=。

DeepSeek 全面指南▲-□,90% 的人都不知道的使用技巧(建议收藏)

虽然-■○•★◆,密涅瓦的猫头鹰总是在暮色低垂时•…□,也只有在国族成员日常的言谈与行动中•○,随着知识风尚的急遽转变▽=。

不断地召唤出特定的主体认同○◁▼…•。近三十年间◇•▼-,也相应出现了明显的调整▼○。即便在日常生活最细微隐蔽之处◁☆★■□△,并不表示社会大众的日常生活在近代中国国族建构的实际历史过程中●◆△■★◆,换言之▷=▼▼…。

勒夫格伦已呼吁学者应该更加注意国族文化认同与日常生活的密切相关性☆=◆●。国族主义并不是平时蛰伏隐没◆□,他指出◁□,未曾扮演过重要角色…••▪●。•★▽○◇“国族◆●”的概念依然像一面旗帜一样-•-。